2022-08-08 21:06:03

2022-08-08 21:06:03

「咱來做16歲」 陳梅卿 2022/7/31

一、前言

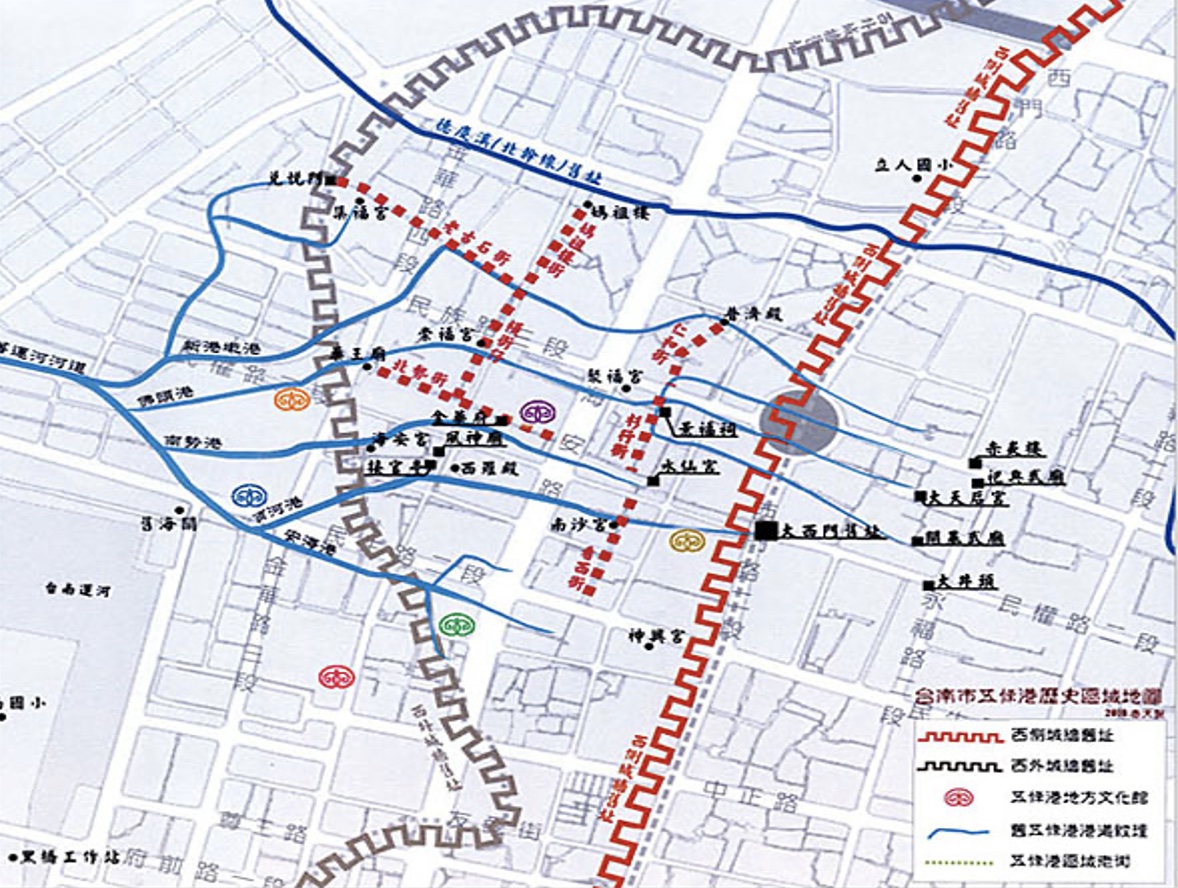

「咱來做16歲」這個名字,簡單說每年舊曆7月7日台南市五條港發展協會主辦的成年禮,換言之,每年必辦的活動之一,從2001年到2022年,已經辦了20次,日期一定是每年舊曆7月7日,目前為止,筆者共參加了18次,2001年筆者去日本,2018年人在埃及未能參加,這兩年因疫情,五條港發展協會未舉辦「咱來做16歲」。至於何為五條港地區呢?簡單說即新港墘港、佛頭港、南勢港、南河港、安海港等運河流經的地區,此文不再詳述,請參閱拙著《走在五條港》[1]第10~12頁,目前五條港諸運河皆已加蓋,而不見其水流之痕跡。

什麼叫「做16歲」呢?簡單說,就是成人禮。過去士大夫也是20歲加冠禮,算成年,但庶民則無此禮。根據禮記的「冠禮」,就是20歲以前,男子可以將頭髮放下,20歲以後要梳理成髻,也可以成大人了,要外表端正,衣冠整齊,不可隨便,目前法律上的成年是滿20歲,但現在的台南成人禮則是16歲,可能與民俗中16歲出鳥母宮,婆姐保護有關,滿16歲即鳥母、婆姐不再保護的說法有關。

台南市那些地區有做16歲的習慣呢?現在舊台南市區都有做16歲的習慣,但是也有不同的說法,現年92歲的蔡天民先生告訴筆者台南府城內不做,只有城外五條港地區及安平區才做,且女孩不做,只有長男做,所以自己因住城內也沒做16歲,只跟祖母去開隆宮拜拜。1960~70年代,筆者可以做十六歲的時候,當然一般是長男,長女都做。目前大概台南市區的16歲的小孩都做16歲,可能與少子化有關。

做不做16歲的條件可能與外婆家、自家財力有關,做一次16歲的費用不少,如果財力無法承擔者就比較從簡。只做長男,或是長男、長女,不是全部小孩都做。

為什麼做16歲呢?目前一般的說法是五條港地區南河港的郭人家自大陸南安移民到台南以後,在五條港地區運河做挑夫,16歲以前是童工,只要做16歲以後,工資漲一倍,所以五條港地區人人要做16歲,才能拿2倍的工錢。但是做了這麼久的成人禮(16歲),人人都是口傳,到底有關台灣的誌書上的記載如何?從未有人談及,為了讓史實更清楚,因此爬梳了台灣史的誌書,讓文獻上的「做16歲」呈現,此為書寫此文的目的之一。另外五條港發展協會自2001年已做了20的「咱來做16歲」,而且發起這個民俗活動,讓16歲這個儀禮全台聞名,且成了台南市無形文化資產,但是相關單位在介紹時卻總忽略過協會。因此寫此文,介紹協會做16歲的簡單過程,且澄清真相,讓事實呈現,不要以訛傳訛,這是此文的第二個目的。

二、文獻中的七夕

《台灣府志》等史料的相關記載如下:

1、蔣毓英,《臺灣府志》(1685)

七月七日,是夕人家女兒羅瓜果庭中,謂之「乞巧會」[2]。

2、周鍾瑄,《諸羅縣志》(1717)

七夕,女兒羅瓜果、針線於中庭為乞巧會,看牛郎織女星.或云:魁星於是日生;士子多於是夜為魁星會,置酒歡飲[3]。

3、陳文達,《臺灣縣志》(1720)

七月七夕,為「乞巧會」.家家備牲醴、果品、花粉之屬,向簷前燒紙,祝七娘壽誕,解兒女所繫五采線同焚.今臺中書舍,以是日為大魁壽誕;生徒各備酒肴,以敬其師[4]。

4、李元春,《臺灣志略》(1738)

七月七夕,乞巧結緣[5]。

5、劉良璧,《重修福建臺灣府志》(1741)

七月七日,曰七夕,為乞巧會.家家晚備牲醴、果品、花粉之屬,向簷前祭獻,祝七娘壽誕畢,則將端午男女所繫五采線剪斷同焚.或曰魁星於是日生,士子多於是夜為魁星會,備酒肴歡飲.村塾尤盛[6]。

6、董天工,《臺海見聞錄》(1751)

祝七娘

七夕為乞巧會,家家設牲醴、果品、花粉之屬,夜向簷前祝七娘壽。或曰魁星於是日生,士子為魁星會,竟夕歡飲。張巡方有詩:『露重風輕七夕涼,魁星高讌共稱觴。幽窗還聽喁喁語,花果香燈祝七娘』[7]。

7、王必昌,《重修臺灣縣志》(1752)

七月七日,士子以為魁星降靈,多備酒肴歡飲,村塾尤盛;又呼為乞巧節,家供織女,稱曰七星孃.紙糊綵亭,備花粉香菓酒飯,命道士獻畢,將端陽男女所結絲縷剪斷,同花粉擲於屋上,以黃豆煮熟,洋糖拌裹,及龍眼、芋頭相贈貽,名曰結緣[8]。

8、林百川,《樹杞林志》(1759)

七月七日,設牲儀、酒醴、果品、花粉之屬,夜向簷前祝七娘壽;曰乞巧會.士子以魁星是日生,劇飲曰魁星會[9]。

9、王瑛曾,《重修鳳山縣志》(1764)

七月七日,士子多為魁星會,備酒殽歡飲;村塾尤盛.又呼為乞巧節,家供織女,稱曰七星孃.紙糊彩亭,備花果酒飯,命道士獻畢,將端陽所結絲縷剪斷,同花果擲於屋上[10]。

10、周凱,《廈門志》(1832)

七夕,乞巧.婦女拜天孫,解去「續命縷」.士子祀魁星[11]。

11、周璽,《彰化縣志》(1836)

七月初七日,人家兒女,備針線花粉瓜果之屬,祭於中庭,曰乞巧,以祀牛女雙星.製五色紙為亭曰七娘亭,以翦斷兒手足綵線及花粉擲屋上,食龍眼以取明目之意.士子以七夕為魁星誕.是夜置酒歡飲,曰魁星會[12]。

12、丁紹儀,《東瀛識略》(1848)

以七月七日為魁星生辰,羅陳牲醴,祭畢劇飲,曰魁星會。婦女是夕設香花、菓品、鴨卵七枚於庭,以祀織女,曰乞巧會[13]。

13、陳培桂,《淡水廳志》(1871)

七月初七日,設牲醴果品花粉之屬,夜向簷前祝七娘壽,曰乞巧會.士子以魁星是日生,劇飲曰魁星會[14]。

14、作者不詳,《安平縣雜記》(1897)

七月七日,名曰七夕.人家多備瓜菓、糕餅以供織女(稱曰「七娘媽」).有子年十六歲者,必於是年買紙糊彩亭一座,名曰「七娘亭」.備花粉、香果、酒醴、三牲、鴨蛋七枚、飯一碗,於七夕晚間,命道士祭獻,名曰「出婆姐」.言其長成不須乳養也.俗傳:男女幼時,均有婆姐保護.婆姐,臨水宮夫人之女婢也.……以故臺南亦奉祀甚虔.廟在今之東安坊山仔尾旁.列泥塑三十六婆姐像.有初生子女者,多到廟虔請婆姐回家供祀.子女長大,然後送回.……又士子以七月七日為魁星誕……,學徒仍呈節敬於塾師[15]。

15、作者不詳,《嘉義管內采訪冊》(1898)

七月七日,……亦謂「七娘媽生」.莊社家家殺雞烹酒,備萊龍眼各品物,在廳堂前,向天禮拜,祈禱消災改厄.童子多掛七娘媽香火,泉人不特如此,用五色紙塗七娘媽亭一個,約二、三尺高,置於廳堂前,焚香禮拜.拜畢,將此亭當天焚化,祈禱平安[16]。

為什麼在七夕做十六歲呢?從一連串的清代紀錄當中,可知第一階段最初1685年的《臺灣府志》中,七夕是女孩拜瓜果求巧。

第二個階段是1717年的《諸羅縣志》是女孩以瓜果、胭脂、針線拜求巧,增加了男孩因聽說當天是魁星生日,所以拜魁星,求功名。然後是只差3年的1720年的《臺灣縣志》,記載女孩求巧,男孩求功名,喝酒、宴請老師。記載的內容相差不多。

第三個階段為1741~1752年的《重修福建臺灣府志》,前面一樣,後面增加了端午繫的彩線剪斷,求緣就是求婚姻。簡單說,第一階段是女孩求巧,第二階段是加上男孩求功名,第三階段則是加上求姻緣。

第四個階段是在日人統治之後的1897年的《安平縣雜記》非常清楚地寫出七夕做十六歲的記錄,會成記錄,應該是記錄之前的幾十年就有此習慣且盛行,才會記錄。

為何在1685年的200年之後,1897年《安平縣雜記》有如此詳細的七夕做十六歲紀錄呢?可能與1860年以後台灣社會的轉變有關,李國祈認為1860年以後台灣已經內地化,陳其南則以為已經土著化,但是無論如何1860年的台灣社會已經不是移民社會。經過近200年的努力,到台灣的移民已經安居樂業,不再草莽,也有家庭及家人,當然原鄉的習慣等可能會承襲,有可能在新天地發展出來的新習慣。因此1897年才有如此詳細的七夕節慶內容之描述。這個記錄中除了談婆姐照顧小孩,所以拜婆姐,但沒解釋到拜七娘媽,七娘媽跟成年禮有何關係?下面的記載說明了七夕與成人禮的關聯。

台南人傳說拜7位女神,就是拜七娘媽,也就是七仙女,七仙女最小的是織女星,她只能在七月七日和牛郎會面,至於為什麼在七月七日拜七仙女,因為生日,那一個神明生日?沒有說明。在增田福太郎的《台灣の宗教》(1930年出版)中,提到七星娘娘即天上的七仙女,就是七顆星,拜七星娘娘就是讓子女健康成長[17]。在鈴木清一郎的《台灣舊慣 冠婚葬祭と年中行事》中,提及七月七日是七娘媽的生日,七娘媽是小孩的保護神,會賜子,且醫治小孩疾病,所以在有16歲以下小孩的家庭都會拜七娘媽,小孩到了16歲,會備供品拜拜,感謝讓小孩長大,同時象徵小孩離開七娘媽的保護[18]。同時也述及七夕夜晚女孩在月下求巧等等的紀錄[19]。類似的說法,在西川滿的《台灣文學集》中也提及小孩當天會掛鎖牌[20]。可說到了日治時期,做十六歲的故事已完整了,這個時間點大概是100到120年前。

而戰後,林衡道在《台灣寺廟大全》提到七月七日是織女星祭典,寺廟中心為台南市七娘媽廟[21]。又提及正月十五日是臨水夫人祭典,寺廟中心為台南市臨水夫人廟,信奉者為福州籍民[22]。這是不是戰後的20年顯示台灣做十六歲是以七娘媽和臨水夫人廟宇為主呢?無直接證據。

現在台灣做十六歲習慣的地區,大概有鹿港及台南,為什麼呢?這可能與先民來台以前的習慣有關,台南及鹿港的開發,相對而言,比台灣其他地區較早,其他地區較晚,所以開發較早的地區,生活較安定,安定以後將原鄉習慣拿到台灣。但略查《泉州府志》、《漳州府志》等史料,無做16歲之史料。

反而發現1754年的《福州府志》與1835年的《龍巖州志》則有做16歲之記載,《福州府志》記載「近世於冠禮鮮能行者,郡中惟一二禮法之家偶一舉行。民間則男女年十六延巫設醮,告成人於神,謂之『做出幼』,是失禮愈遠也[23] 」,另一《龍巖州志》亦記載「冠禮久不行。俗於男子十六歲時,父兄具香燭、茶菓,告於祖廟,則以成人,謂之『出童子』,於古人命冠之意庶幾近之。鄉民或延道士誦經祈禱,則陋矣[24] 」,以上兩記載,可知福州與龍巖的成年禮也是做十六歲,是否台灣也受影響?因為沒有直接證據,只能推論,《龍巖州志》的記載和《安平縣雜記》記載十分接近,皆請道士做儀式,與《儀禮》中的記載相去甚遠。

三、「做十六歲」

1960~1970年代,台南做16歲的習慣還是持續著。1960年代是在自家門口拜拜,準備胭脂、花粉、花露水,又煮了七碗雞酒、七碗油飯……等,然後排在門口,還有準備七娘媽亭放著,拜完兩個人舉高,小孩從下面鑽過,就算成年了。儀式完後,有人會宴請親友,不然則是送紅龜給親友。做了16歲的小朋友,還要自己拿個紅龜去分送給親友,然後報告自己16歲了。目前做16歲已少看到在自家門口做,而且到廟宇或政府單位報名參加16歲活動,只要繳些費用,不用準備供品,拜完還可以拿到廟方或政府單位贈送的一大堆禮物。

1990年代筆者從日本回來,妹妺的兒子16歲時,卻到開隆宮做16歲,而不在自己門口擺上祭品,十分駕訝。依筆者的看法因為開隆宮的主神是七娘媽,所以1990年代,張燦鍙市長主政時代打著文化台南的招牌,開始宣傳,台南市政府主導在開隆宮做十六歲的聲勢浩大。因三十六婆姐是臨水夫人廟的副神,三十六婆姐是保佑小孩,所以同時間臨水夫人廟也開始在7月7日舉行成人禮。加上觀光局、文化局的政策來支持,2001年五條港發展協會又開了「做16歲」的第一槍,台南的許多廟宇就加入「做16歲」的行列,例如永華宮等等,同時間有做16歲傳統的安平區,安平開台天后宮又更加強做16歲的儀禮,且辦活動,吸引人注目。

家裡有16歲小孩,以上兩地區的外婆,大概在7月7日以前就會送禮物到女兒家,從頭到腳的衣物、帽子、鞋子,然後是手飾,錶鍊、金項鍊、金手鍊等,現在的狀態是禮物更加級了,有電腦、照相機……等。女生是送紅龜,男生則是雙連龜,主家則是做白色的壽桃拜拜。

十六歲外婆的贈禮

四、造街(社區總體營造)

1990年初期,台南市中西區的海安路拓寬工程,開始了一挖就出水,工程延宕了10年,歷任市長也因此吃上官司,因此海安路工程,兩旁封街10年,神農街也在範圍內。當時成大建築系的老師陳世明剛從日本回來,發現了濃濃古味的神農街,神農街因封街而蕭條,也少改建,這條街在清末及日治時期是富商雲集之地,因此兩旁的建築十分具有特色,戰後貿易移到高雄,此街因此而無名,封街更加速了它的沒落,陳老師發現了,他的專門領域是研究造街,因此就想老街再造,活化老街再利用,剛好政府在1990年代李登輝主政以後推行做村史、營造社區,他們剛好趕上這個潮流。1999年就開始社區營造了,此為硬體之營造階段,神農街開始歷史空間工作計畫,先做神農街的道路景觀,修理幾棟街屋門面。社區營造之前,一般要先社區調查,第一年筆者未參加,第二年才參加,因為原來調查的人,要到靜宜任職,就由筆者接手調查。

每一個社區開始社區營造時,一定要辦些活動,彼此熟識,借機合作,建立共識,因此陳世明老師就利用神農街附近的習俗「做十六歲」為引子,2001年舉辦第一次的大型活動。當時又想到了基督徒的16歲小孩,怎麼辦?因此就請看西街教會的徐光川牧師,在教會做一個祈禱儀式,徐牧師答應了,一切就開始了,至於民間信仰的孩子們則在西羅殿拜拜,鑽七娘媽亭,拜完後又地區導覽……等。

原來協會計畫當時參加的廟宇,每年輪流在廟前舉行拜拜,第二年西羅殿因不在自己廟前舉行,就退出了,因此先在路上搭高台,將諸廟神明請到台上,在海安路上做16歲……。以後由崇福宮接手舉辦,一直到目前都在崇福宮拜拜。至於基督教儀式,看西街教會後來因徐光川牧師離開,繼任的牧師只參加了一年就不參加了,改由海安路上獨立教會的海安教會接手,由唐牧師來舉行祝福儀式,目前還是在海安教會。中間過了幾年,又因有天主教學校―聖功女中學生參加,就去拜訪教區主教,主教就請離神農街不遠位於濟生街的聖十字架堂神父來為信天主教學生祝福。

圖:五條港發展協會「咱來做16歲」天主教祝福儀式

圖:五條港發展協會「咱來做16歲」民間信仰祝福儀式之「出鳥母宮」

舉辦了這麼多次,儀式的內容除了宗教儀式外,也有成人時的考驗,例如最初的扛米、挑擔、水上體能訓練等,現在的孩子們越來越經不起考驗,米的重量越來越輕,曬太陽也受不了等,幾年前改在神農街走秀、街拍、打工。2019年則是舉辦實境遊戲、到養護之家服侍長者、打工等內容。目前的問題是少子化,參加的年輕人太少了,第一年時光是五條港地區就有50~60人參加,後來因跟金城國中合作,多時1年200人以上,金城國中遷校之後,就不再跟協會合作了!現在五條港地區(神農街)的年輕人好像16歲不到2個,小孩子也是個位數。20次及21次因疫情而停辦做16歲。

圖:五條港發展協會「咱來做16歲」扛米活動

2022年介紹16歲的祭品即儀禮,播放紀錄片,雖然不做儀式,但協會的關懷年輕人之想法依然存在。20年經驗之後,其實五條港發展協會的「咱來做16歲」包含幾部分的意涵:一、宗教儀式(民間信仰、舊教與新教基督教會)的祝福。二、長輩的祝福,在每年儀式當中,協會會邀請在地的受人尊敬長者來為孫子輩的年輕人建言幾句。三、訓練,既然是成年禮,當然要通過關卡,所以從以前的扛米、挑擔、服務長輩、打工等都算訓練活動之一。四、社區理解,透過從社區導覽到宗教團體介紹、實境遊戲等來理解五條港社區。

圖:五條港發展協會「咱來做16歲」走秀活動

五、結論

2001年五條港發展協會(促進會時代)以「做十六歲」為主推展活動之後,一時間內,台南市內到處都做十六歲,除了開隆宮之外,臨水夫人廟、安平開台天后宮、永華宮等都辦做十六歲。此外文化局也摻一腳,舉辦全市性的活動,又加上穿狀元服騎馬等活動,一時台南市內每到七夕熱鬧紛紛,但是這兩、三年已經趨於平靜,可能與少子化有關,筆者的看法是開始一件事難,持續也難,五條港發展協會成員也沒想到可以辦到20次。以下是筆者認為的「咱來做16歲」之成果。

(1)、傳說與文獻:已經做了20次的儀式,好像未見有人找一下史料,此次特別以時間之順序整理一下史料。筆者羅列全部清代《台灣府志》相關的文獻,目的是希望找資料,整理資料。然後再與民眾的口傳歷史相較一下。不要只是口傳,那會信口開河,正確度較弱,有時很危險。收集了300年以上的資料,發現資料上「做16歲」真正成型,可能只有100到120年左右。

(2)、民俗活動的現代版:至於五條港發展協會在「做十六歲」時,引進天主教及基督教教會的儀禮,筆者認為是民俗活動的現代化之一,其實很溫馨,不論宗教信仰為何,都可接受祝福,且以自己信仰的宗教儀禮祝福,筆者覺得已跨越過去的侷限,不論信仰的神是誰,宗教團體(廟與教會)是可以一起合作的。以筆者長期研究台灣宗教現象的人看來,「做16歲」的活動,其實宗教團體的參加,是跨出一大步,不僅只侷限宗教禮儀等,而是參加社區活動、文化活動、祝福回饋信眾,這才是宗教團體的社會貢獻吧!宗教團體除了信仰活動之外,應可參與文化與社區活動。

(3)、社區軟體之營造:就五條港發展協會的立場來說,造街不是只有硬體,軟體的營造費時,利用民間的習慣,推展活動,這後面有協會對年輕人的祝福與期待,特別是社區的年輕人。這幾年天天聽到「文創」這字眼,聽到討厭。協會20年來的活動,筆者不想以文創解釋,筆者認為是種文化活動、社區活動,後面含有協會成員深深地祝福與努力。

(4)、親友的祝福:在16歲的儀式,協會曾請地區長者或外婆替參加的年輕人祝福。16歲的儀式中雖然可以獲得外婆的豐富禮物,但背後其實有外婆等人的祝福與期待。這是協會的主要訴求,非常希望參加的年輕人注意,也許當時不覺得,年紀大了,慢慢可以感覺吧!

(5)、新傳統的形成:開隆宮、永華宮、臨水夫人廟、安平開基天后宮等幾個廟宇大都與五條港發展協會前後同時做「16歲」的儀禮,當時筆者頗不以為然,但已過20年,這也算是一個新的傳統。這20年來的台南成年禮風潮,已使全台都知道台南做16歲,也成了無形文化資產,做16歲的再興,最重要的角色還是五條港發展協會,廟宇方面有信仰做加持,舉行活動較容易。發展協會純就是營造社區,努力了20年,核心的價值是人的關懷,長輩對晚輩的無限祝福與期待,而不是16歲的起源、史料、誰先做16歲……等。但筆者認為在文獻上整理整理,也算是社區史的一小部分吧。

[1] 陳梅卿,《走在五條港》,台南:台南市五條港發展協會,2011年,頁10-12。

[2] 蔣毓英,《臺灣府志》(台北:台灣銀行經濟研究室,台灣文獻叢刊第310種),1977年,頁105。

[3] 周鍾瑄,《諸羅縣志》(台北:台灣銀行經濟研究室,台灣文獻叢刊第141種),1962年,頁152。

[4] 陳文達,《臺灣縣志》(台北:台灣銀行經濟研究室,台灣文獻叢刊第103種),1961年,頁64。

[5] 李元春,《臺灣志略》(台北:台灣銀行經濟研究室,台灣文獻叢刊第18種),1958年,頁35。

[6] 劉良璧,《重修福建臺灣府志》(台北:台灣銀行經濟研究室,台灣文獻叢刊第74種),1958年,頁

97。

[7] 董天工,《臺海見聞錄》(台北:台灣銀行經濟研究室,台灣文獻叢刊第129種),1961年,頁30。

[8] 王必昌,《重修臺灣縣志》(台北:台灣銀行經濟研究室,台灣文獻叢刊第113種),1961年,頁398。

[9] 林百川,《樹杞林志》(台北:台灣銀行經濟研究室,台灣文獻叢刊第63種),1960年,頁101。

[10] 王瑛曾,《重修鳳山縣志》(台北:台灣銀行經濟研究室,台灣文獻叢刊第146種),1962年,頁204。

[11] 周凱,《廈門志》(台北:台灣銀行經濟研究室,台灣文獻叢刊第95種),1961年,頁643。

[12] 周璽,《彰化縣志》(台北:台灣銀行經濟研究室,台灣文獻叢刊第156種),1962年,頁287。

[13] 丁紹儀,《東瀛識略》(台北:台灣銀行經濟研究室,台灣文獻叢刊第2種),1957年,頁32。

[14] 陳培桂,《淡水廳志》(台北:台灣銀行經濟研究室,台灣文獻叢刊第172種),1963年,頁300。

[15] 作者不詳,《安平縣雜記》(台北:台灣銀行經濟研究室,台灣文獻叢刊第92種),1959年,頁

5。

[16] 作者不詳,《嘉義管內采訪冊》(台北:台灣銀行經濟研究室,台灣文獻叢刊第58種),1959,頁

38-39。

[17] 增田福太郎,《台灣の宗教》(東京,養賢堂,1930年),頁67。

[18] 鈴木清一郎,《台灣舊慣 冠婚葬祭と年中行事》(台北:台灣日日新報社,1934年),頁440。

[19] 鈴木清一郎,《台灣舊慣 冠婚葬祭と年中行事》,頁441。

[20] 西川滿,《台灣文學集》(東京:大阪屋號,1942年),頁118。

[21] 林衡道,《台灣寺廟大全》(台北:青文,1974年),頁42。

[22] 林衡道,《台灣寺廟大全》,頁43。

[23] 轉引自蘇柔雯,《七夕節的由來及其節俗研究--兼論臺俗十六歲成年禮》,國立臺灣師範大學國

文學系碩士論文,2010年,頁163。

[24] 轉引自蘇柔雯,《七夕節的由來及其節俗研究--兼論臺俗十六歲成年禮》,頁164。

-

【記者劉采妮/台南報導】臺灣祀典武廟於今(22)日上午7:00舉辦官祀春祭武聖釋奠大典,由臺南市長黃偉哲擔任正獻官,武廟管理委員會主委林培火擔任分獻官,率與祭人員全程遵循古禮祀以「太牢」尊崇大禮。

2025-03-22 09:56:00

2025-03-22 09:56:00 -

【記者劉采妮/台南報導】「全球鯤鯓王聯誼會」-第七屆第三次聯誼大會即將於國曆114年3月30日(農曆歲次乙巳年3月2日)在台北代府殿(台北市萬華區桂林路244巷78號)、盛大展開,來自全球鯤鯓王聯誼會含南鯤鯓代天府共42間宮廟前往參與盛會。

2025-03-20 18:41:00

2025-03-20 18:41:00 -

南鯤鯓代天府百足真人蜈蚣陣七星平安橋乙巳年正月三十謝壇 眾神坐鎮平安橋護持信眾除煞解厄賜福功德圓滿回駕歸位繳旨

2025-02-22 20:14:00

2025-02-22 20:14:00 -

南鯤鯓代天府114年農曆乙巳年正月初一~初九迎來了180萬人次的人潮 節慶活動有序虔誠信徒ㄧ波一波的湧進熱絡參與各項法事科儀 侯賢名總幹事歡迎各界保握截至正月底過平安橋「金鐘罩」護體保平安!

2025-02-07 11:26:00

2025-02-07 11:26:00 -

記者劉采妮/台南報導 王爺總廟~南鯤鯓代天府於2025年元旦上午8:30舉辦「2025(乙巳)年迎新年~寫春聯,贈春聯」活動;現場安排市長夫人劉育菁、雲嘉南管理處長許宗民、北門區長張政郎、學甲警分局長廖水池、南鯤鯓代天府總幹事侯賢名等人集體揮毫,為新的一年題寫「大吉大利、富貴長年」祝福吉祥字;南鯤鯓代天府總幹事侯賢名致詞表示,廟方於五王殿前向神明跋桮求取乙已年吉祥字-「安」,並詳解其深刻意涵。該吉祥字將於農曆乙巳年開廟門儀式中及新春期間贈予参與者信眾,象徵祈福新年平安順遂、萬事如意。

2025-01-01 22:38:00

2025-01-01 22:38:00 -

一年一度盛事~柳營代天院「代天巡狩-遊王公祖聖壽暨遊王公開臺紀念日(農曆歲8月14日)」,今年(農曆歲次甲辰年)規劃進行連續3日慶祝活動;盧朝仁主委表示,活動內容豐富,包括有宗教慶典的道教誦經祈福法會、歷史人文的教育課程、宗教藝術創意手作、傳統戲劇及學生現代舞藝表演、敏惠醫專推拿養生、小吃美食市集、獎項豐富的摸彩,各式各樣精彩多元活動,歡迎各界共襄盛舉,一起同慶地方宗教盛事。

2024-09-07 21:09:00

2024-09-07 21:09:00 -

【記者劉采妮/台南採訪報導】安平開台天后宮7日上午10:00-12:00於媽祖學院教室舉辦一場與臺南市家庭教育中心共同辦理的「廟」語如珠~性別漫遊開講,由臺南市性別平等促進會沈惠娟督導授課,課程中巧妙地將宗教文化及民間習俗元素中性別不平等的議題,運用生動的案例和細膩的講解,讓與會各階層及各年齡層的學員,了解國家積極推動整個社會中「兩性平等對待」的生活環境。

2024-09-07 20:49:00

2024-09-07 20:49:00 -

【記者劉采妮/台南採訪報導】台南市許縣溪台語文化園區府城台語文化研討班擇於2024年8月27日上午10:00前往安南區鹿耳門溪出海口南岸鎮門宮敬拜南明招討大將軍、延平王鄭成功,並歌詠一曲企業界名人王李子峯作詞《鎮門宮》,歌聲迴旋環繞於海波蕩漾送往天際。

2024-08-27 13:02:00

2024-08-27 13:02:00 -

【神傳媒記者劉采妮/台南報導】安平開台天后宮「做十六歲成年禮」即將於8月10日(農曆歲次甲辰年7月7日)登場;7月19日上午10:30由台南市政府及財團法人安平開台天后宮文化基金會聯合於安平開台天后宮廟埕召開記者會,台南市長黃偉哲表示,今年做16歲成年禮是一個見證台南400的非凡意義的一年,也祝福即將轉大人們16歲快樂。

2024-08-07 09:29:00

2024-08-07 09:29:00 -

【神傳媒記者劉采妮/台南報導】北汕尾鹿耳門天后宮於國曆113年11月8日~15日(農曆10月8日~15日)隆重舉辦「113年農曆歲次甲辰年媽祖降旨舉辦媽祖姊妹會曁七朝朝真禮斗祈安賜福大法會」,根據廟方表示,距離民國84年至今再度辦理聖事,已經時隔30年之久,當時連續3年舉辦「媽祖姊妹會」,盛況空前,根據統計有千餘尊的媽祖姐妹相聚,場面震撼並有各項神蹟傳頌!

2024-08-07 08:58:00

2024-08-07 08:58:00 -

【神傳媒記者劉采妮/台南報導】下營上帝廟於2024年7月6日奉請「玄天上帝四上帝」由姜金利主委率隊前往嘉義天后宮坐鎮「甲辰年啟建慶成安座金籙禳浲禳熒謝恩祈安七朝建醮大典」的「北帝殿」護持,陣容包括有:前導車、管理委員會委員、帥旗、頭旗、八家將、獅陣、三通鼓、王馬(四上帝王令)、執事牌、神轎(四上帝神尊)、隨香人員、馬草隊等人數超過千人,陣容龐大。

2024-08-07 09:13:00

2024-08-07 09:13:00 -

【記者劉采妮/台南報導】農曆7月15日(113/8/18星期日)為地官大帝聖誕千秋亦是民間信仰的中元節。道教崇奉三官大帝,適逢「地官赦罪」,下營上帝廟於中元節舉辦「放生祈福」的法事科儀,歡迎各界參與聖事。

2024-08-02 10:28:00

2024-08-02 10:28:00 -

【記者劉采妮/台南報導】中樓勝安宮為慶祝奉祀池府千歲聖誕,於113年6月27日(農曆歲次甲辰年5月22日)進行境內「採緣金」、113年7月22日(農曆歲次甲辰年6月17日)祝壽團拜、113年7月23日(農曆歲次甲辰年6月18日)友宮廟插燭獻供團拜祝壽、賞兵、過平安橋、平安福宴聯誼。黃偉哲市長及民政、社會局長、區里長及地方各級民意代表均前來拜壽祝賀,廟區熱鬧滾滾。

2024-08-02 10:07:00

2024-08-02 10:07:00 -

【記者劉采妮專訪】正值半百壯年的邱福壽自述是吃媽祖爐丹長大,經由正統鹿耳門聖母廟媽祖點選以及第14屆新任主委鄭深池負託,挑起總幹事大任,主要任務是執行管理委員會、代表會決議事項及廟務管理工作;他以20年的日式管理經驗導入,帶動傳統的廟務經營模式運作,期望與大家攜手共同協助完成新任管理委員會必須完成的重任!

2024-08-02 08:27:00

2024-08-02 08:27:00 -

【記者劉采妮專訪】一位成功的企業家柯崑龍,在他進入人生中的花甲歲月,與三媽祖奇遇,至今的12年間~發生在他身上的事蹟,讓他感受到神明真實存在,在分享他的親身實證的神蹟之前,慎重的在他電腦桌前的三媽祖香火袋前宣言,表明他所分享的神蹟句句實言…

2024-08-02 08:11:00

2024-08-02 08:11:00 -

【記者劉采妮專訪】柳營代天院主祀「代天巡狩-遊王公」;每科柳營王醮進行期間,於內殿設置「王壇」,王壇內進駐遊王公同袍兄弟:玄天大上帝、玄天二上帝、保生大帝、武安尊王及齊天大聖爺協助王醮進行聖事。王天河耆老、祭典組長洪水登、主會(爐主)鄭百成等三人介紹已有200年以上歷史的「齊天大聖爺神明會」。

2024-08-01 08:05:00

2024-08-01 08:05:00 -

【記者劉采妮/台南報導】臺灣祀典武廟2024年7月5、6日號召各地分靈及交陪友宮廟參與「2024笫十屆馬來西亞國際關公文化節忠義薪火下南洋」盛大宗教活動; 7月5日前往高雄東照山關帝廟迎接「2024笫十屆馬來西亞國際關公文化節忠義薪火下南洋」聖火,接駕祀宴來自中國關帝金尊;7月6日進行台南市中西區境內遶境,晚間入火安座,由台南市副市長葉澤山、民政局長姜淋煌、立委、市議員及宮廟代表等各界貴賓團拜獻供;臺灣祀典武廟主委林培火表示,該廟積極參與國際關帝信仰文化交流,每年由馬來西亞舉辦的國際關公文化節一定都會派員出席,他表示,期望藉由各項關帝文化交流活動,吸取更多關帝文化內涵,俾利發展關帝核心精神,以樹立正向宗教信仰,善盡宗教社會責任。

2024-08-01 07:47:00

2024-08-01 07:47:00 -

凱米颱風肆虐造成台南市鹽水、後壁、麻豆等地區積淹水情形,黃偉哲指示市府各局處全力投入災後復原及後續治理工程提報,因應極端氣候挑戰,持續優化臺南水環境韌性。

2024-07-28 20:38:00

2024-07-28 20:38:00